|

Überlegungen

zur Rekonstruktion

der Dollnsteiner Oberburg

|

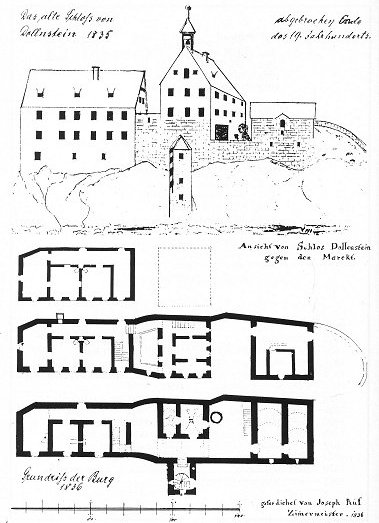

Die zuverlässige

Abbildung der Oberburg, gezeichnet wohl erst nach

ihrem Abbruch zwischen 1835 und 1850 vom Dollnsteiner Zimmermeister Joseph Ruf, zeigt die

Burganlage von Südosten.

Der

Abbildung sind vor allem auch sehr

detaillierte Grundrisse beigefügt, mitsamt einer

Maßstabsleiste (wohl in bayr. Fuß zu 29,19 cm). Zwar

ist kaum davon auszugehen, dass diesen Plänen

Vermessungen zugrunde liegen, sondern es dürfte sich

durchwegs um Schätzmaße handeln, doch dürften die

Schätzungen eines Zimmermeisters immerhin eine

gewisse Güte besitzen.

Diese Pläne reizen

dazu, sie in Kartenwerke zu implementieren, um die

Vorstellungen zum Aussehen der Burg zu

konkretisieren.

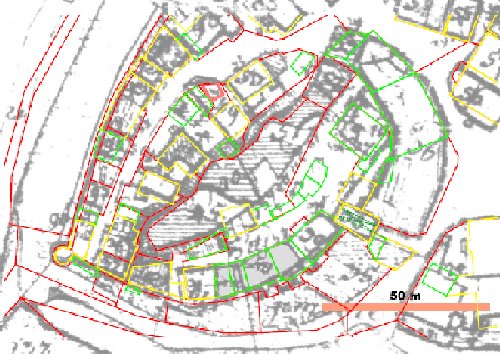

Als Grundlage zu einem

Rekonstruktionsversuch dienen moderne Planmaterialien

einerseits und die Uraufnahme des Ortsbereiches von 1813

(Maßstab 1:2500), die immerhin noch Reste der Oberburg

andeutet und somit trotz gewisser Maßungenauigkeiten eine

wichtige Quelle darstellt. Der bedeutendste Unterschied

liegt darin, dass sich im aktuellen Plan durch die

eingezeichneten Garagen, die beinahe bis an den Fels

heranreichen, die reale Breite des Felsens ermitteln lässt,

der auf dem Uraufnahmeblatt von 1813 im mittlerem Bereich zu

schmal erscheint.

Links:

Die Zeichnung von Joseph Ruf 1835 - Auf riss

und Grundriss

Maßstabsleiste in Bayer. Fuß (29,186 cm) |

Uraufnahme des

Ortsbereiches von 1813 (schwarz)

und heutiger Baubestand (bunt)

Urheberrecht: Gerald Neuber |

Beim

Übertragen des Ruf’schen Grundrisses fällt

zuallererst auf, dass der Gebäudekomplex der

Oberburg einschließlich des nördlichen Höfleins nur

rund 60 Meter misst, während der Schlossfelsen 80

Meter lang ist. Offenbar war nur ein Teil des

Felsens bebaut. Natürlich könnte sich Ruf auch in

den Maßen verschätzt haben. Eine entsprechende

Vergrößerung seines Planes um 33% (80:60) würde aber

jede Einpassung unmöglich machen; das nördliche

Gebäude würde dann 15 m breit sein und definitiv

nicht mehr auf den im Norden recht schmalen Felsen

passen. Dass er sich bei den Längen mehr verschätzt

hat als in den Breiten ist zwar theoretisch möglich,

aber doch mehr als spekulativ.

Es wird daher im

Folgenden weiter mit seinen Maßen gearbeitet – das

beste das wir eben bisher haben. Durch den

ausgesprochenen Längenunterschied bleibt natürlich

ein großer Spielraum, wo die Gebäude standen – mehr

im Norden oder mehr im Süden. |

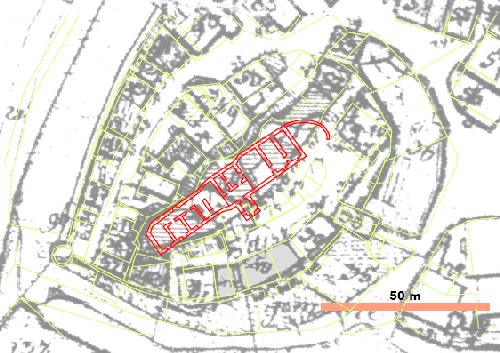

Insgesamt

überzeugt dabei die südliche Variante mehr:

|

Lage der Oberburg nach der "südlichen Variante"

(rot) |

1. Der

Treppenturm kommt etwa im Bereich eines modernen an

den Felsen angebauten Wohnhauses zu liegen, also

noch im Burghof, wohingegen bei der nördlichen

Variante der Treppenturm quasi noch auf dem Felsen

läge. Möchte man das mittlere Gebäude hinreichend

weit nach Südosten verschieben, damit der Turm

richtig läge, wäre man gezwungen den gesamten

Gebäudekomplex aufzulösen, und die Bauteile

gegeneinander zu verdrehen. Auch wenn diese Variante

durchaus legitim ist, besteht doch ein methodisches

Gegenargument darin, dass man sich quasi frei

aussucht, welche Aspekte des Planes von Ruf man

übernimmt und welche nicht, ohne weitere Indizien in

der Hand zu haben.

2. Die Gebäude passen relativ gut auf den Felsen, während bei der

nördlichen Variante der Felsen im Norden fast schon

zu schmal für das darauf platzierte Gebäude ist. Nur

die Mauer im Norden reicht etwas zu weit in den

Burghof. Bei diesem kleinen Detail müsste also eine

Korrektur erfolgen. |

3. Es

ergeben sich relativ gute Übereinstimmungen mit den

Gebäuderesten, die im Plan von 1813 eingetragen sind. Die

Nordkante des Mittelbaus liegt ziemlich genau auf einer

eingetragenen Flurgrenze – und was liegt näher, als dass

diese nach der Versteigerung an den Gebäude(reste)n

angepasst worden war. Auch der Nordbau liegt mit einer Seite

auf einer relativ geraden Gebäudelinie von 1813.

4. Am

Südende des Felsens existieren die einzigen noch vorhanden

Mauerreste, so dass es plausibel ist, dass dort auch Gebäude

standen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Oberburg

auch mehrere Bauphasen aufgewiesen haben mag, im Prinzip

können die Mauern zu einem Gebäudeteil gehört haben, der zu

Rufs Lebzeiten nicht mehr existierte.

Es gibt

demnach also zumindest eine plausible Lösung für die Lage

der Oberburg. Doch es wäre sehr wichtig, hier weitere

Untersuchungen anzustellen. Ein 3D-Modell des Schlossfelsens

(nicht zuletzt mit den Mauerresten!) dürfte eine genauere

Prüfung erlauben. Idealerweise finden sich bei genauer

Untersuchung des Felsens noch ein paar wenige Indizien und

Bauspuren. Nicht zuletzt würde das Aufspüren des verfüllten

Brunnen (bei Ruf als Kreis eingetragen) einen wichtigen

Fixpunkt für die Lokalisierung der Gebäude liefern.

Mit solchen

Hinweisen ließe sich auch sonst die Genauigkeit von Rufs

Plan überprüfen. Bisher kann man dazu nur wenige

Überlegungen anstellen. Für ihn sprechen seine Profession

als Zimmermeister, der Detailreichtum seiner Pläne, die oben

nachgewiesene Möglichkeit den Plan in aktuelles

Kartenmaterial zu implementieren und einige kleine

Beobachtungen:

So

finden sich im Erdgeschoss offenbar kaum Fenster an

der Westseite, was damit korrespondiert, dass der

Schlossfelsen von Osten nach Westen ansteigt. Die

Rückwand des EG hat wohl der Fels selbst gebildet.

Entsprechend „niedrig“ liegt die Oberburg auch in

seiner Ansicht, nur rund 9 bis 11 Meter über dem

Niveau der Unterburg, während der Fels an der

Westseite, insbesondere im – unbebauten – Norden

einige Meter mehr Höhe erreicht.

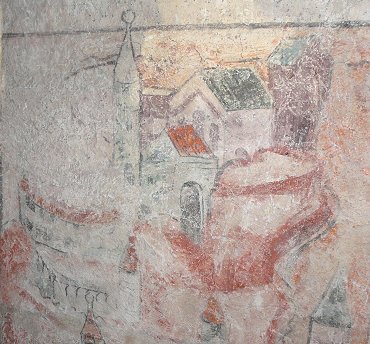

Hinzu kommt ein kleines, weiteres, zugegebenermaßen

sehr unsicheres Detail: Im Norden des Felsens wäre

Platz für ein weiteres Gebäude, nämlich dem auf dem

Heidecker Fresko dargestellten Bergfried. Rischert

(ordentliche Quellenangabe) deutet den Nordbau von

Rufs Plan als Stumpf eines Bergfriedes. Das kann

auch durchaus sein, allerdings wären die Mauern für

ein solches Gebäude ungewöhnlich „dünn“ – nur etwas

über einen Meter, und die Einwölbung des

Erdgeschosses mit zwei parallel verlaufenden

Tonnengewölben wäre typologisch ungewöhnlich. Gerade

hier wird nun aber auch deutlich, wie wichtig

weitere klärende Untersuchungen wären.

|

|

Insgesamt wird das

Heidecker Fresko aber erst verständlich, wenn man

die Zeichnung von Ruf und die heute noch bestehende

Unterburg im Blick hat. Das Fresko in der

Liebfrauenkapelle zu Heideck zeigt im Rahmen einer

St-Georgs-Darstellung eine Reihe von Burgen, von

denen man seit langem annimmt, dass es sich um

damalige Besitzungen der Herren von Heideck handelt.

Allerdings gelingt nur bei wenigen eine sichere

Identifikation. Dass die Burg in der linken oberen

Ecke aber die Dollnsteiner Anlage zeigt, darf als

sicher gelten. Auch wenn das Fresko keineswegs um

eine realistische Darstellung bemüht ist, sind doch

– wie bereits Rischert erkannt hat – alle

wesentlichen typologischen Merkmale deutlich

herausgearbeitet:

1. Die Burg liegt teilweise auf, teilweise vor einem

Felsen. Die Ringmauer links im Bild gibt dabei genau

richtig die halbkreisförmige Burgmauer der

Dollnsteiner Unterburg wieder.

2. Der linke der beiden dargestellten Türme steht

offenbar innerhalb des unteren Burghofes – er kann

also leicht als der Treppenturm zur Oberburg

verstanden werden.

Bild links:

Fresko in der Frauenkirche in Heideck 1418 |

Abweichungen zur Realität sollen nicht verschwiegen werden,

so wird das Burgtor direkt neben den Felsen dargestellt,

obwohl es in Wirklichkeit etwa in der Mitte der Burgmauer

liegt, allerdings reichen niedrigere Ausläufer des Felsens

näher an das Tor heran, als man auf den ersten Blick

vermuten würde, diese sind aber nur mehr im Inneren des an

die nördliche Ringmauer angebauten Stadels erkennbar.

Das Gebäude auf dem Felsen mit seinen drei großen Fenstern

an der Giebelseite und den überbetonten Ortgängen findet

sich völlig identisch auch bei anderen Burgen des Freskos,

es darf keinesfalls als reales Abbild missverstanden werden.

Insgesamt ist das 600 Jahre alte Bild jedenfalls zuverlässig

genug, um auch die Existenz des auf späteren Abbildungen

fehlenden Bergfrieds glaubhaft zu machen.

Dieser findet sich sonst nur mehr auf dem Marktwappen, das

allerdings noch abstrakter ist als das Heidecker Fresko. So

sind hier die Gebäude auf dem Felsen von einer

zinnengekrönten Mauer umgeben, die sonst nirgends bezeugt

ist und angesichts des sehr schmalen Felsens auch wenig

glaubhaft wirkt. Es dürfte sicher nur Verbindungsmauern

zwischen den einzelnen Gebäuden gegeben haben, wie sie auch

Ruf darstellt.

Text und Grafiken: Gerald Neuber

Alle Rechte vorbehalten

Quellen: Rischert, Helmut: Burg, Herrschaft und

Amt Dollnstein, 1987

Hensch, Mathias: Veröffentlichungen zu den Ausgrabungen in

der Burg Dollnstein

|