|

Beschreibung der Burg

|

Luftbild der

Burganlage. Die ovale Anlage der

"zweigeteilten" Kern-burg zu beiden Seiten des Burgfelsens

ist deutlich zu erkennen.

Foto: Hager/Hoedt

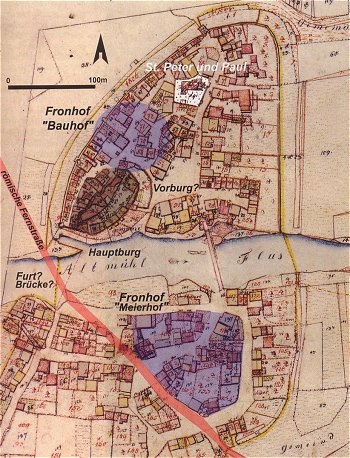

Bild oben: Historische

Topographie im Urkataster des 19. Jh.

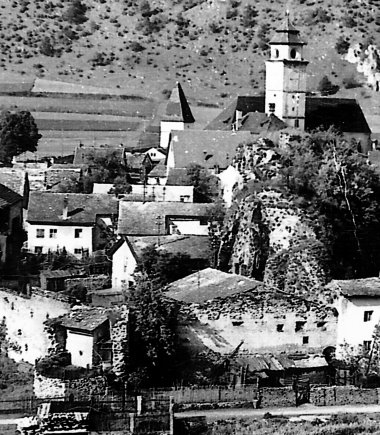

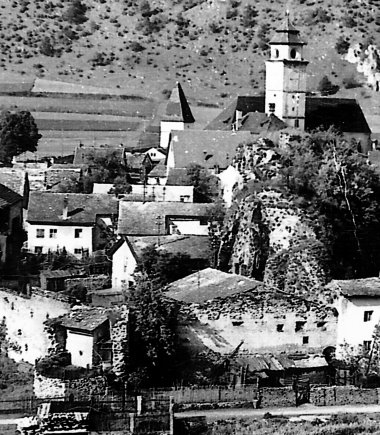

Bild rechts: Auf dieser

Aufnahme aus den 1920er (?) Jahren ist auf der Mauer

neben dem eingefallenen Turm

an

der Südwestecke des Marktes (heute "Ulerturm")

deutlich der Zinnenkranz des 14. Jahr-hunderts zu

erkennen, welcher auch bei der Sanierung der Burg-stallungen "wiederentdeckt" wurde. Er beweist, dass

die Burg vor den Anlage des Marktes ehedem auf

beiden Seiten des Felsens lag. |

Die

frühmittelalterliche Niederungsburg

Die Anlage

mit

eine gleichmäßig ovalen Grundriss von etwa

90 x 60 m entstand beiderseits des langgestreckten Schlossfelsens im

südwestlichen Winkel der spätmittelalterlichen Befestigung

des Inneren Marktes.

Wie die archäologischen Grabungen

im Zuge der Sanierung zeigten, war sie ursprünglich die

eigentliche Dollnsteiner Burg und kann als "Kernburg"

bezeichnet werden. Mit ca. 0,56 ha

Grundfläche fügt sie sich gut in die Größenordnungen anderer

Dynasten- und Ministerialenburgen des Hochmittels in Bayern

ein.

Ihr Zentrum nimmt die markante Felsbank ein, welche eine maximale

Ausdehnung von ca. 82 x 19 m hat und nach Südwesten und

Nordosten verhältnismäßig schmal ausläuft. Ihr zu Füßen lag

an beiden Längsseiten die im Wesentlichen bis heute

lokalisierbare Niederungsburg mit zwei Bereichen:

· Ihr

erster Bereich Im Südosten, auf der Altmühlseite, wurde von

der hochmittelalterlichen Ringmauer begrenzt. Hier bildete

das gut erhaltene Kammertor mit anschließendem Vortor den

Zugang.

· Der

zweite Bereich dieser Niederungsburg auf der

gegenüber liegenden nordwestlichen Längsseite der Felsbank (ím

"Winkel")

ist dagegen kaum mehr im Baubestand erhalten, ist aber, vor

allem auf Luftaufnahmen

auch heute noch gut zu erkennen.

Diese Kernburg auf beiden Seiten Felsens dürfte darüber hinaus

auch über eine Vorburg verfügt haben, die ein wesentlicher Bestandteil

des Wirtschaftsbetriebes Burg war. Archäologisch ist diese

Vorburg bislang unbekannt. Sie schloss wohl in den

Bereichen um den heutigen Marktplatz und die Kirche St.

Peter und Paul an. Die Öffnung der Kammertores der Hauptburg

nach Osten spricht dabei für dessen Anschluss an die

Vorburg.

|

Die

hoch- und spätmittelalterliche Oberburg

|

Entstehung

#

Mauerreste der Höhenburg auf dem

Felsen |

Wann mit der Errichtung der Oberburg auf dem Felsen

begonnen wurde, ist archäologisch nicht erforscht

und kann nur vermutet werden.

Da sich die Dollnsteiner Burg seit jeher am

Schlossfelsen anschmiegt, wird dieser wohl auch

immer schon ein wichtiges fortifikatorisches Element

gewesen sein. Die wichtigen Wohngebäude standen aber

offenbar bis ins hohe Mittelalter hinein in der

Unterburg (s.o.). Sicher folgten auch die

Dollnsteiner Burgherren noch in romanischer Zeit,

wohl schon im 11, spätestens aber im 12. Jahrhundert

der allgemeinen „Mode“, auf markanten Erhebungen

steinerne Bauten zu errichten, die einerseits ihnen

und ihrem unmittelbaren Gefolge als wehrhafter

Wohnsitz dienen konnten, andererseits zugleich aber

auch repräsentative Standes- und Statussymbole

waren. In Dollnstein war der durch die

Erosionsarbeit von Altmühl und Urdonau entstandene

Felsen inmitten des Dollnsteiner Talkessels wie

geschaffen für die Errichtung einer Höhenburg, noch

dazu deshalb, weil es sich ja um kein grundsätzlich

neues Areal handelte; lag er doch inmitten der

bisherigen Kernburg und ermöglichte es, auf einfache

Art „mit der Zeit zu gehen“ und die Niederungsburg

mit der neuesten „Errungenschaft“ einer Höhenburg zu

„krönen“. |

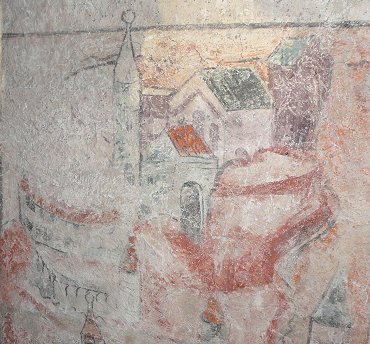

Aussehen

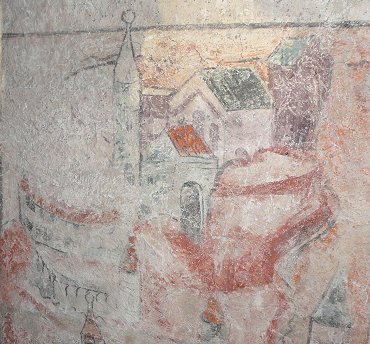

Wandfresko von 1418 in der

Frauenkirche ("Kapell") Heideck |

Abdruck des ältesten Marktsiegels

Wappen der Gemeinde Dollnstein

|

Nach

der Versteigerung des Pflegschlosses wurde schnell

mit dem Abbruch der Oberburg begonnen. Nur noch

unbedeu-tende Mauerreste haben sich bis heute

erhalten.

Über das Aussehen der Burg, oder gar verschiedene

Bauphasen, ist deshalb entsprechend wenig

bekannt. Zeitgenössische Abbildungen sind rar und

uneindeutig: Ein Fresko von 1418 in der Heidecker

Frauenkapelle und das etwa gleichzeitige Marktwappen

und das älteste Siegel des Marktes geben natürlich

wichtige Hinweise, sind aber letztlich ihrer

Entstehungszeit entsprechend mehr ikonographisch als

naturalistisch. Überraschend ist auch die

Ähnlichkeit der Heidecker Abbildung mit der bildlichen

Darstellung im ältesten Siegel des Marktes, von

dem Abdrücke seit 1406 bekannt sind und auf das auch das Wappen des Marktes

zurückgeht.

Beide zeigen das

Typar

Bergfried, Palas und Treppentum. |

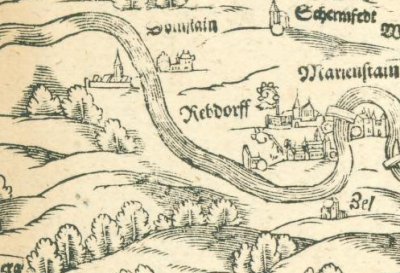

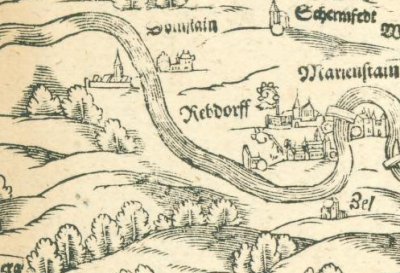

Dem 16.

Jahrhundert entstammen Miniaturabbildungen auf Kartenwerken,

die sich aber deutlich widersprechen, vermutlich da auch bei

ihrer Erstellung kein reales Abbild angestrebt war. So

ähneln sich bei Apians Kartenwerk von 1568 die Burgen von

Dollnstein, Wellheim und Mörnsheim doch mehr, als es

angesichts der sehr unterschiedlichen Topographie denkbar

ist.

Ausschnitt aus der Karte des Landgerichts

Graisbach von 1591 |

Apian 1598 |

|

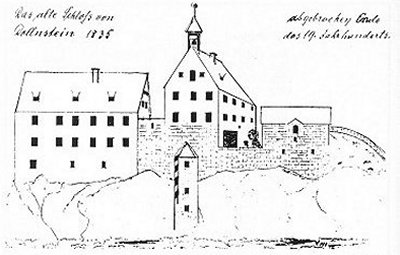

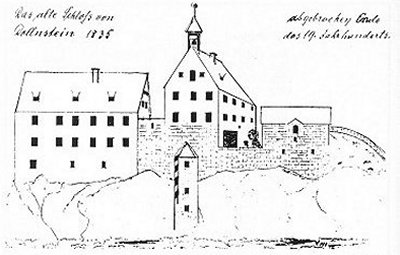

Zeichnung von Josef Ruf 1835 |

Die zuverlässigste

Abbildung entstand der Oberburg entstand erst nach

ihrem Abbruch (wohl zwischen 1835 und 1850) durch den

Dollnsteiner Zimmermeister Joseph Ruf und zeigt die

Burganlage von Südosten.

Nach der Interpretation des Burgenforschers Helmut Rischert,

der anlässlich der 600-Jahrfeier der Markterhebung

Dollnsteins im Jahr 1987 zusätzlich umfangreiche

schriftliche Quellen auswertete, bestand sie um

1800 aus drei Gebäuden, die sich unmittelbar über dem

Steilabfall des Felsens erhoben -

zwei mehrstöckige

Wohnbauten im Süden und in der Mitte des Felsens und

ein niedrigerer Baukörper im Norden. Sie trugen Satteldächer und

waren durch Mauern miteinander verbunden

Zu erreichen war

die Oberburg über einen an den Fels gelehnten, 14 m

hohen Treppenturm mit einem Spitzdach.

Im Norden lag ein offensichtlich teilweise

abgetragener, nahezu quadratischer Steinbau, den

Rischert für den Stumpf des ehemaligen

Bergfriedes hält.

Wenn man dies

voraussetzt und davon ausgeht, dass der südliche

Längsbau erst später entstand, zeigt diese

Zeichnung eine große Übereinstimmung mit der

Heidecker Abbildung und dem ältesten Siegel bzw.

Wappen (von rechts: Bergfried, Palas und

Treppenturm) |

Das mittlere

dreigeschossige Gebäude stand mit der Giebelseite zum

Marktplatz. In ihm ist wohl der Wohnhaus („Palas“) der

romanischen Burg zu sehen. Das obere Stockwerk war wohl nicht

ausgebaut. Im Untergeschoß befand sich in einem Raum mit

einem Kreuzgewölbe die Küche; daneben lag die

Speisekammer. Im daneben liegenden Hof befand sich der Brunnen.

Das südliche, sehr

schmale, ebenfalls dreigeschossige Gebäude stand mit der

Traufseite zum Markt. Es hatte ein Treppenhaus und

diente Wohnzwecken. Oben lagen die Wohnräume, darunter

die „Fürstenstube“ sowie die Schlafkammern. Im ersten

Stock befand sich an der Nordwestseite ein Abtritt.

Überlegungen

zur Rekonstruktion der Oberburg finden Sie hier

Der Torbau, der den Zugang

zum Burghof bildete, ist ein tonnengewölbtes, in die

Burgmauer integriertes sog. Kammertor, eines der wenigen

vollständig erhaltenen Tore seiner Art des 11. bis

frühen 13. Jahrhunderts in Bayern. Als Kammertor wird

bei Burgen ein System aus mindestens zwei hintereinander

angeordneten Toren bezeichnet. Jahr 1419 wurde es um zwei

Geschoße oberhalb der ursprünglichen Wehrebene des 12.

Jahrhunderts aufgestockt und um 1490 mit einem Vorbau

versehen.

Bauliche

Entwicklung

Vergleicht

man die Zeichnung von Ruf mit dem Heidecker Fresko von 1418,

so ergeben sich offensichtliche Ähnlichkeiten. Auf dem Fresko

erhebt sich auf dem Felsen rechts der Bergfried, dessen

Obergeschoss vorkragt; daneben steht der romanische Palas.

Er ist durch eine hölzerne Galerie mit dem Treppenturm

verbunden, der aus dem Hof emporragt. Beide Bauten zeigt

auch die Zeichnung von Ruf. Am Fuß des Felsens öffnet sich

der Bogen des Torturms, und vor die gebogene Burgmauer

legt sich als zusätzliche fortifikatorische Sicherung eine

niedere Zwingermauer mit einem spitzbedeckten Eckturm.

Daraus ergibt sich, dass

der Querbau auf der Ruf`´schen Zeichnung, der sich auf dem

Felsen nach Südwesten mit der Traufseite zum Marktplatz

erstreckt, erst in späterer Zeit (also nach 1418) errichtet

wurde.

Einige weitere bildhafte

Darstellungen der Dollnsteiner Burg finden sich auf alten

Karten bzw. Landschaftsskizzen. Da sie im Stil von

Miniaturen gezeichnet sind, zeigen sie kaum Details.

Rückschlüsse auf das tatsächliche Aussehen der Burg lassen

sich deshalb daraus nicht ziehen.

Wandel der Nutzung

Da die

Höhenburg nach ihrer Erbauung der Wohnsitz der Burgherren

war und das Gelände der vermuteten "alten" Vorburg durch die

Errichtung Ortsbefestigung ('Ringmauer") in den Inneren

Markt mit einbezogen wurde, wandelte sich auch

die Nutzung der bisherigen Kernburg zu Füßen des Felsens.

Sie wurde zur „Vorburg“, diente teilweise als Wohnung für

Bedienstete, als Speicher für Erntevorräte und als

Unterstellmöglichkeit für landwirtschaftliche Geräte.

Verfall, Verkauf und

Abbruch

|

Als im 30jährigen Krieg

1634 die Schweden Dollnstein eroberten und Teile des Marktes

abbrannten, wurde auch die Burg in Mitleidenschaft

gezogen, war von da an immer weniger bewohnt und begann

allmählich zu verfallen. Zur Zeit der Säkularisation wohnten

darin nur mehr der bischöfliche Jäger und der Torwart.

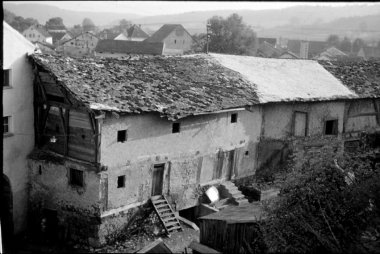

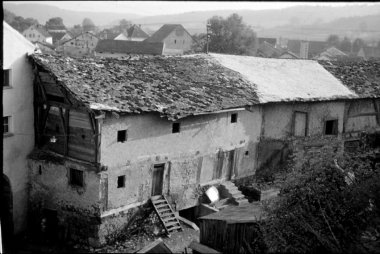

Die Burgstallungen vor

dem Einsturz des vorderen Teils

(Aufnahme 1958)

|

1803 fielen Teile des

Hochstifts Eichstätt mit Dollnstein an den habsburgischen

Großherzog Ferdinand III. von Toskana. Wegen finanzieller

Schwierigkeiten versteigerte dieser im März 1805 „das

ehemalige Pflegschloss sammt Zugehörungen“ in Dollnstein.

Sieben Dollnsteiner Bürger erwarben das Burggelände und

demolierten in der Folge die Höhenburg, um dessen Steine als

Baumaterial zu verwenden oder gewinnbringend zu veräußern. Nur die ebenfalls

auf die neuen Besitzer aufgeteilten Gebäude im Burghof waren

als Wohnung für ärmere Leute und als Scheunen von Nutzen.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass sie - mit Ausnahme

des Teils

neben dem Burgtor, der in den 60er Jahren einstürzte,

erhalten blieben. Nach der grundlegenden Sanierung wird nun

darin das "Altmühlzentrum Burg Dollnstein".

Text: Bernhard Eder und Gerald Neuber

Quellen: Rischert,

Helmut: Burg, Herrschaft und Amt

Dollnstein, 1987

Hensch, Mathias: Veröffentlichungen zu den Grabungen in

der Burg Dollnstein

|

|